Lutte biologique par interaction Hôte/Parasitoïde

Description

Une méthode courante de lutte biologique consiste à s’appuyer sur les interactions de type parasitisme entre deux espèces. Le premier, appelé parasite, est un organisme qui, durant une étape de son existence, vit à l’intérieur d’un autre organisme, appelé hôte. Le parasitisme est détrimental à l’hôte (le cas contraire, il s’agit pas de parasitisme mais d’une autre forme d’interaction). Lorsque l’espèce parasite tue systématiquement l’hôte une fois le processus terminé, on le qualifie alors de parasitoı̈de. C’est ce type d’interaction que l’on souhate modéliser ; le ravageur sera l’hôte, et l’auxiliaire introduit est un parasitoı̈de de celui-ci.

En règle générale, les parasitoı̈des pondent sur ou dans leur hôte. A la fin du développement de ces oeufs, on parle d’émergence. Evidemment, dans le cadre de lutte biologique, on utilise des parasitoı̈des qui tuent leur hôte avant que ce dernier ne devienne nuisible. Le processus de parasitisme chez les espèces en question peut beaucoup différer, par exemple au niveau du stade de développement de l’hôte durant lequel celui-ci est vulnérable. Par souci de simplification, on modélisera les ravageurs en tant qu’hôtes au stade d’oeuf, et les auxiliaires en tant que parasitoı̈des femelles adultes.

Fonctionnement du modèle

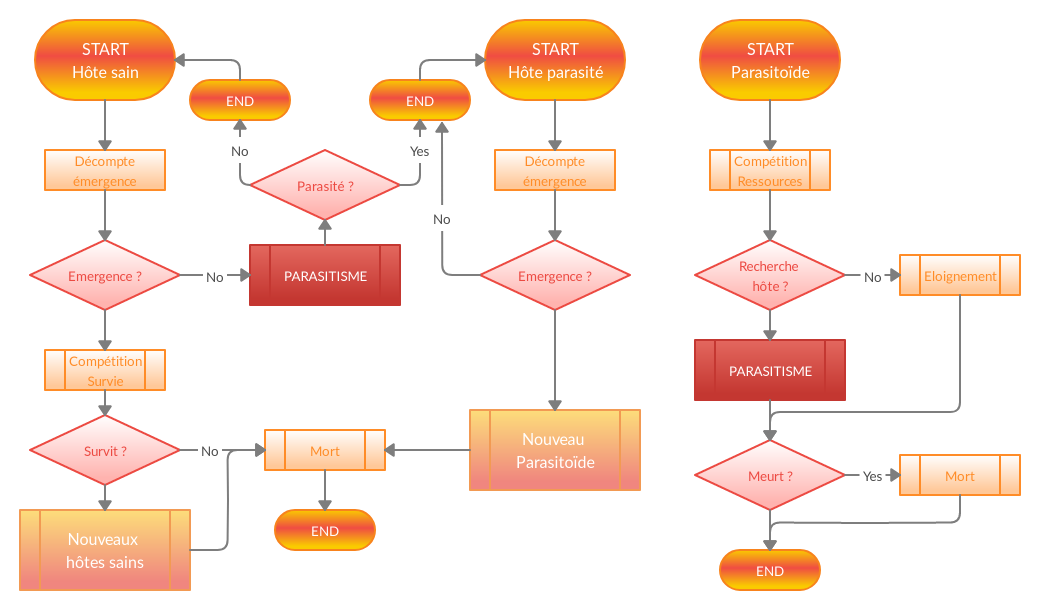

Les hôtes sont représentés très simplement comme des oeufs qui à l'éclosion produira, selon s'il a été parasité ou pas, soit de nouveaux oeufs de ravageurs, soit un parasitoïde. Ainsi, à chaque pas de temps, chaque hôte continue son décompte vers l'éclosion, et si c'est le cas deux possibilités. Soit l'oeuf était parasité et il en émerge un agent Parasitoïde; soit l'oeuf était sain et il en émerge plusieurs juvéniles, qui sont chacun soumis à la compétition intra-spécifique, et survivent avec une probabilité décroissante du nombre de congénères environnant. Le nombre de survivants détermine le nombre d'oeufs de ravageur alors créé. S'il n'a pas éclos, l'oeuf est soumis au parasitisme.

Les parasitoïdes sont des individus femelles, donc toutes capables de parasiter des hôtes. Ainsi à chaque pas de temps, chaque parasitoïde juvénile devient mature, puis comptabilise le nombre de conspécifiques ainsi que la présence d'hôtes non parasités aux alentours. Si c'est le cas, elle choisit d'y pondre à l'intérieur puis de rester à proximité avec une probabilité décroissante de la compétition. S'il n'y a pas d'hôte ou qu'elle décide de ne pas parasiter, elle s'éloigne de façon significative sans parasiter sur cette période de temps. Enfin, elle peut mourir avec une probabilité fixe.

L'algorigramme suivant récapitule le fonctionnement du modèle :

Voir l'algorigramme

Résultats

Les résultats obtenus sont cohérents avec les attentes théoriques. Dans un contexte de lutte biologique, la pression de propagule, notamment via le taux d'introduction µ, est un facteur prépondérant de l'efficacité des introductions.

Lorsque l'objectif est l'éradication du ravageur, les lâchers fréquents mais de petite taille sont à privilégier aux lâchers plus rares de grande taille, en raison de la densité dépendance négative qui pousse les parasitoïdes à la compétition pour les ressources. Si l'introduction est un renforcement d'une population d'auxiliaires déjà présente, alors le timing concernant les lâchers est important. Il est plus judicieux de capitaliser sur la faiblesse des ravageurs, en terme de densité, pour effectuer les lâchers. Cependant, dans un cas particulier d'absence de densité dépendance négative, il serait plus intéressant de débuter l'opération lors du pic de ravageurs, pour faire profiter aux auxiliaires de ressources en abondance.

Lorsque l'objectif est la répression du ravageur, les lâchers doivent être les plus fréquents possibles. Une période de propagule et/ou un taux d'introduction trop faibles ne mènent pas à des résultats significatifs.